Projekt "Sichtbarmachen der Rödelheimer Synagoge"

Projektleiter Dr. Armin Kroneisen

650 Jahre jüdisches Leben in Rödelheim

Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Vorschriften für Juden mehrmals geändert. Am Rande der christlichen Mehrheit waren sie eine rechtlich,

religiös und sozial diskriminierte Minderheit. Bis zur schrittweisen Judenemanzipation des 19. Jahrhunderts mussten sie zeitweise durch

ihre Kleidung erkennbar sein, durften keine Waffen mit sich führen, keine christlichen Wirtshäuser besuchen, mussten die christliche

Sonntagsruhe einhalten, hatten die Judensteuer (Schutzgeld) und andere Abgaben zu zahlen, waren aber in der Regel von Fron- und

Kriegsdienst befreit. Der Zugang zu den Zünften war ihnen verwehrt. Grundbesitz durften sie erwerben.

I. Entwicklung jüdischen Lebens in Rödelheim vor dem Frankfurter Hintergrund

Im Jahr 1290 erlaubte Kaiser Rudolf von Habsburg die Ansiedlung von 6 Kammerjuden neben der Burg, die 1276 zu einer Reichsburg geworden war.

Kammerjuden waren dem Kaiser unterstellt. Seit 1090 galt für sie als Rechtstatus der Schutz von Leben und Eigentum, die Freiheit

der Religionsausübung und der wirtschaftlichen Betätigung. Als Gegenleistung für die Ansiedlung in Rödelheim mussten ihre Einnahmen

zum Erhalt der Burg verwendet werden.

Auch nach Ausbruch der Pestepidemie in Europa in den Jahren 1348 bis 1352 lebten die Rödelheimer Juden relativ unbehelligt. Infolge der

Seuche kam es in Frankfurt immer wieder zu Judenverfolgungen. So warf man ihnen unter anderem die Vergiftung der Brunnen vor. 1348

verpfändete Kaiser Karl IV. die Frankfurter Juden an die Stadt mit dem Passus:"...wenn Juden von Todes wegen abgingen oder verdürben

oder erschlagen würden, falle ihr Eigentum an die Stadt." Die Frankfurter Judenschlacht des Jahres1349 und die folgenden Umtriebe

der radikalen christlichen Laienbewegung der Geisler griffen nicht auf Rödelheim über, das von Pogromen verschont blieb.

Das kaiserliche Edikt von 1460: "Juden müssen zusammen in einer Straße wohnen" führte zwar im Jahr 1462 in Frankfurt zur Bildung

eines Ghettos (Judengasse), das bis zur Französischen Revolution Bestand hatte, aber auch in diesem Fall blieb Rödelheim ohne Ghetto.

Die Grafen der Rödelheimer Burg waren gegenüber den Juden toleranter als der Rat der Stadt Frankfurt.

Dort kam es in den Jahren 1612- 1616 zu dem "Fettmilchaufstand" als Reaktion auf die Willkür des patrizischen Rates und auf den Wucher

der Juden, deren Anzahl mittlerweile auf etwa 4500 angewachsen war. Frankfurt zählte mittlerweile neben Prag, Wien und Worms zu

den Reichsstädten mit großer jüdischer Gemeinde. Die rebellierenden Bürger und Handwerker um Vinzenz Fettmilch setzten den Rat ab,

plünderten die Judengasse und vertrieben die Juden. Nach dem Scheitern des Aufstandes kehrten diese wieder in das Ghetto zurück.

In der Folgezeit entwickelte sich das Judenviertel zu einer auch kulturell bedeutsamen Gemeinde.

In Rödelheim wurde 1700 eine "Jüdische Schul" erwähnt, eine Vorläuferin der Synagoge, und die Beerdigungsgesellschaft "Chewra Kadischa"

gegründet. Im gleichen Jahr wurde aber auch ein gräfliches Verbot der Religionsausübung wegen vermuteter Bosheiten gegenüber einem

Christen verhängt. 1730 wurde dann die "Synagoge" zum ersten Mal als solche erwähnt und das Verbot der Religionsausübung wieder aufgehoben.

1733 kam es ausnahmsweise zu einem Arbeitsdienst der Juden beim Brückenbau. 1738 veranlasste der Einbruch in die Synagoge den

Solmser Grafen einen Schadenersatz an die jüdische Gemeinde zu erzwingen.

Die Beschießung Frankfurts durch französische Revolutionstruppen mit dem folgenden Brand der Judengasse im Jahr 1796 läutete nicht nur

das Ende des Ghettos, sondern auch den Beginn einer neuen Zeit ein.

II. Rödelheim als Druckstätte jüdischer Literatur

Interessanterweise begann auch in Rödelheim zur Zeit der deutschen Klassik eine bedeutende literarische Aktivität. Im Jahr 1798

kam es zur Gründung der "Privilegierten orientalischen und occidentalischen Buchdruckerey" in der Rödelheimer Landstraße durch

den Übersetzer, Schriftsteller und Verfasser von Gebetsbüchern Wolf Heidenheim und den Buchdrucker und Bankkaufmann Baruch Baschwitz.

Heidenheims Ausgabe der fünf Bücher Moses und seine Gebetsbücher gingen in alle Welt, so dass man von den "Rödelheimer hebräischen

Publikationen" sprach, denn der Name Rödelheim stand auf Hebräisch auf den Titelseiten.

"Nicht zuletzt hat unser Stadtteil Rödelheim durch sein Wirken im Weltjudentum bis auf den heutigen Tag einen guten Klang." (Heinrich Dippel).

Baruch Baschwitz war nicht ausschließlich als Drucker tätig. Seine Finanzpläne für Anleihen mit einem Zinssatz unter 5% schufen

die Basis für einen allgemeinen Wohlstand. Seine staatliche Lotterie-Anleihe übte eine große Anziehungskraft aus, der sogar Zar Nikolaus I.

sich nicht entziehen konnte.

1799 stellte Wolf Heidenheim ein Einbürgerungsgesuch für Rödelheim. Wegen der toleranten Haltung des Grafen zu Solms-Rödelheim und Assenheim

siedelten sich in der Folgezeit weitere jüdische Familien in Rödelheim an. 1812 lebten hier schon 426 Juden.Beim Tod von Wolf Heideheim

im Jahr 1832 übernahm Israel Lehrberger die Druckerei. Baruch Baschwitz starb 1836.

Am Anfang des 19. Jahrhunderts steht die endgültige Aufhebung des Ghettozwangs (1811) durch den von Napoleon eingesetzten

Carl Theodor von Dalberg. Auch für die Rödelheimer Juden begann eine ruhigere Ära. Hier einige Daten des jüdischen Lebens

in Rödelheim:

1818 Taufe des jüdischen Publizisten und Journalisten Ludwig Börne in der Cyriakuskirche.

1820 Gründung der "Krankenunterstützungskasse des israelitischen Jünglingsvereins".

1821 Erste Judenemanzipation. Aufhebung einiger Verordnungen.

1826-1848 existierte eine jüdische Elementarschule mit 40 Kindern.

1835 Kaufgesuch und Tauschvorschlag von Georg Brentano, das Synagogenareal betreffend, wurden von der jüdischen Gemeinde abgelehnt.

1838 Einweihung der neuen Synagoge nach Abriss der alten am gleichen Ort.

1848 Nach der Eigentumsübergabe des alten jüdischen Friedhofs an die israelitische Gemeinde durch den Grafen zu Solms-Rödelheim und Assenheim

wurde ab 1859 auf dem Jüdischen Friedhof an der Westerbachstraße bestattet.

1869 Gesetzliche Gleichstellung der Juden mit den christlichen Konfessionen.

1874 Gründung der jüdischen Joseph und Hannchen May'sche Stiftung für "Kranke und Hülfsbedürftige", heute Rehazentrum West.

1904 Gründung des "Israelitischen Literaturvereins" durch den Lehrer Zinkes.

1910 Bei der Eingemeindung in die Stadt Frankfurt lebten 147 Juden in Rödelheim. Die jüdische Gemeinde blieb autonom.

1912 Gründung der Israelitischen Frauenvereinigung.

1914- 1918 Erster Weltkrieg. Die Juden zogen als deutsche Soldaten ins Feld. Es gab in Rödelheim mindestens 6 jüdische Kriegsteilnehmer.

1924 Gründung des Israelitischen Geselligkeitsvereins.

1924 Von 12891 Einwohnern Rödelheims waren 113 jüdische Mitbürger.

III. Abrupte Auslöschung jüdischen Lebens durch den Nationalsozialismus.

1933 Etwa 100 jüdische Einwohner in Rödelheim. Sie wurden aus den öffentlichen Diensten entlassen.

1934 Ein Boykott-Buch der NSDAP, verfasst von einem Rödelheimer Parteimitglied, enthielt auch Namen und Adressen von

31 Rödelheimer Geschäftsleuten. Ihre Geschäfte sollten gemieden werden, was deren Ruin nach sich zog. Große Firmen

aber auch Privathäuser wurden "arisiert", d.h. zu Spottpreisen an Nichtjuden verkauft.

1935 wurden den Juden in Deutschland mit den Nürnberger Gesetzen sämtliche Grundrechte entzogen.

1937 Kauf des "unbelegten Teils“ des neuen jüdischen Friedhofs durch die Stadt Frankfurt (1298 qm für 3894 RM).

1938 In der Reichspogromnacht des 9. November wurde auch die Rödelheimer Synagoge nach 100 Jahren ihres Bestehens geschändet

und zerstört. Es wurde Feuer gelegt, aber gleich wieder gelöscht wegen eines in der Nachbarschaft bestehenden Benzinlagers.

Nur die Umfassungsmauern blieben stehen.

Zwangsverkauf der Ruine für 892 RM (Einheitswert vor der Zerstörung 6900 RM) an den Besitzer der benachbarten Autowerkstatt

und Schmiede mit der Auflage,den Charakter der Synagoge durch den Einbau viereckiger Fenster anstelle der Bogenfenster unkenntlich

zu machen.

In der NS-Zeit wurden mindestens 36 namentlich bekannte jüdische Mitbürger umgebracht oder in den Tod getrieben.

1942 Zwangsverkauf des jüdischen Friedhofs an der Westerbachstraße an die Stadt Frankfurt. Einebnung der Gräber, um die

letzten Zeichen jüdischen Lebens auszulöschen.

1944 zerstörte ein alliierter Bombenangriff das umgebaute ehemalige Synagogengebäude.

1966 wurde das ehemalige Synagogengelände und das alte Gemeindehaus an die Stadt Frankfurt verkauft,das ganze Areal

1974 eingeebnet und in den Brentanopark integriert.

IV. Erinnern, Gedenken, Mahnen

1979 Auf Initiative der 3 evangelischen Pfarrer ließen die beiden Rödelheimer Kirchengemeinden und andere engagierte Bürger

ein Mahnmahl gestalten und errichten, das an den Holocaust erinnert. Bis heute finden dort jährlich 2 Gedenkveranstaltungen statt,

an den Jahrestagen der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und der Reichspogromnacht. Um die Ausrichtung dieser

Gedenkfeiern haben sich besonders Pfarrer Dippel und Pfarrerin Klee von der evangelischen Cyriakusgemeinde verdient gemacht.

2004 begann der Heimat- und Geschichtsverein Rödelheim mit der Planung des Projekts "Die Synagoge sichtbar machen".

2006-2008 Die "Initiative Stolpersteine" ließ 26 Steine zum Gedenken an umgebrachte jüdische Mitbürger in Rödelheim verlegen.

2012 Veröffentlichung der Pläne und der Baubeschreibung des Synagogenprojekts.

2014/15 Rödelheimer Bürger und Firmen, der Heimat- und Geschichtsverein, 2 Stiftungen, die beiden Rödelheimer Kirchengemeinden,

der Ortsbeirat 7 und die Stadt Frankfurt finanzieren gemeinsam das Projekt „Die Synagoge sichtbar machen“.

2015 Genehmigung des Bauantrags. Erster Spatenstich zur Realisierung der Gedenkstätte im Rahmen einer Feierstunde.

Auch 2015 feierliche Übergabe der Gedenkstätte an das Grünflächenamt der Stadt Frankfurt zur künftigen Pflege.

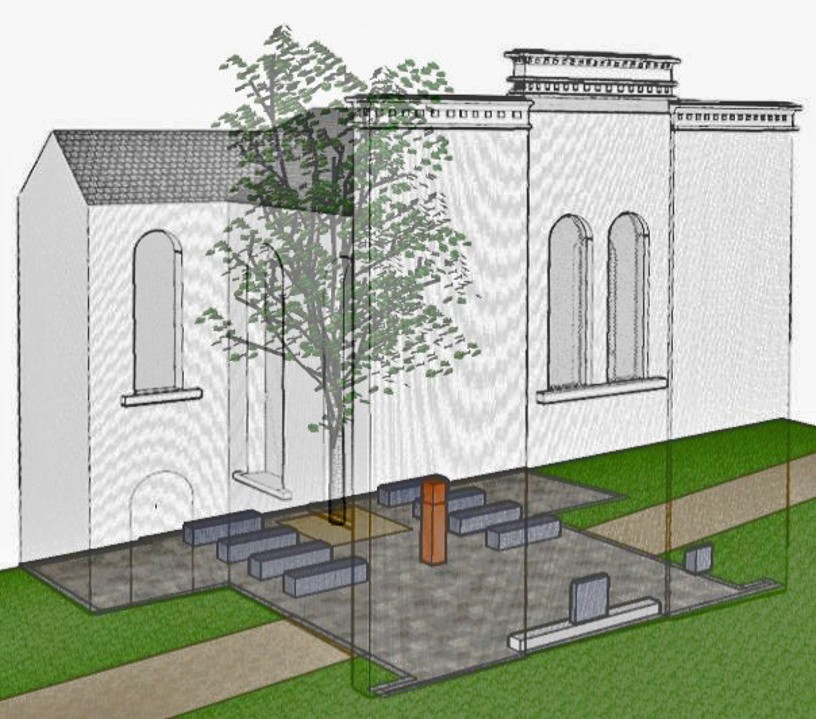

V. Die sichtbar gemachte Synagoge

Die Gestaltung der Gedenkstätte spannt einen Bogen von der ehemaligen jüdischen Gemeinde und ihrer Geschichte von 1290 bis

1938/1942, die mit ihrer Synagoge Teil des Rödelheimer Lebens war, zur folgenden Zerstörung und zur Ermordung jüdischer Bürger.

Der von den Nationalsozialisten brutal vollzogene Bruch der jüdischen Geschichte und des jüdischen Lebens in Rödelheim,

symbolisiert durch den Weg über den Synagogenbereich, wird nun überwunden. Die Namensstele nennt die bis heute bekannten von

den Nationalsozialisten ermordeten oder in den Tod getriebenen Juden. Die Platzierung der Stele auf der Mauerlinie der Synagoge,

also außer- und innerhalb zugleich, deutet an, dass Juden aufgrund ihres Judentums an sich, unabhängig von ihrem Glaubensengagement,

umgebracht wurden.

Die Sitzbänke und das zwischen ihnen stehende Mahnmal mit der Darstellung der zusammengepferchten, entwürdigten und aus dem Leben

gerissenen Menschen bilden den eigentlichen Ort des Gedenkens. Der Thorastein an der Ostwand der ehemaligen Synagoge erinnert an das

Zentrum der Synagoge, den Schrein mit den fünf Büchern Moses. So wie die Gesetzesrolle das jüdische Volk durch die Höhen und Tiefen

seiner Geschichte begleitet hat, so soll der Stein ein Zeichen der Hoffnung sein für Wege in eine bessere Zukunft:

Aus der Mahnung vor Misstrauen, Ausgrenzung, Diffamierung und Hass muss der Aufbruch führen zu Begegnungen und zum

respektvollen Zusammenleben der Religionen.

Dr. Armin Kroneisen, Werner Fendel

Luftbild mit Umrissen der ehemaligen Synagoge - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - und Plan für das "Sichtbarmachen der Rödelheimer Synagoge"

|

|

|

|